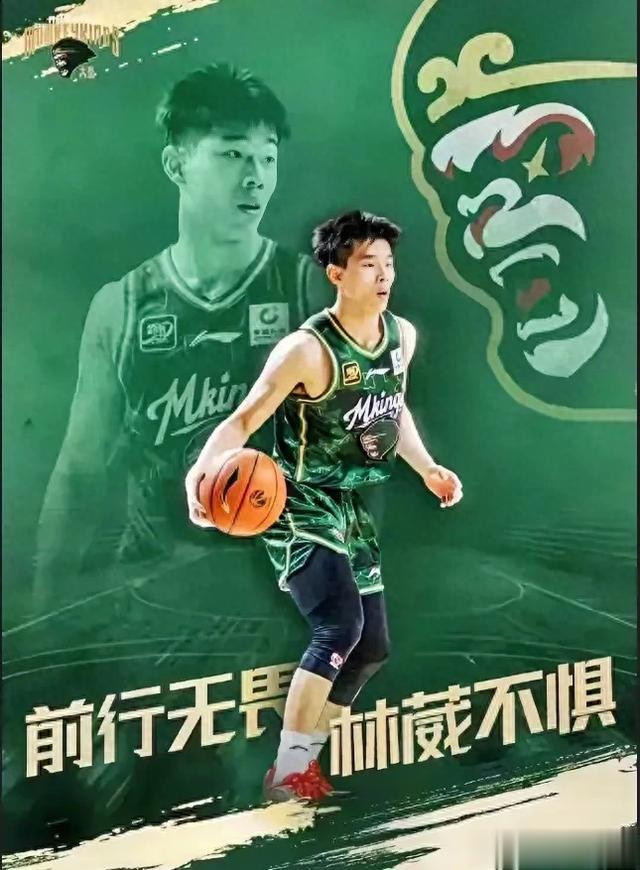

在2025年NBA选秀大会现场,当林葳用一场落选书写了中国篮球的时代命题。林葳参选NBA落选的台前幕后,折射出中国篮球的深层困境。这位身高1.89米的南京队后卫在选秀夜的遗憾,不仅是个人能力的试金石,更是检验中国篮球体系的X光片。这个看似偶然的事件,实则是多重因素交织的必然结果,为中国篮球的国际化征程敲响了警钟。

从静态天赋看,林葳的身体条件在NBA控卫群体中处于绝对劣势。与联盟平均1.93米身高、2.05米臂展相比,他的先天硬件差距在国际赛场被无限放大。U19世界杯对阵加拿大时,面对臂展2.11米的沙约克•丹尼尔斯,其出手空间被压缩67%,全场12投仅3中,这种物理差距在职业赛场将成为防守者的天然屏障。运动科学测试显示,他的横向移动速度比NBA控卫均值慢0.3秒/40码,防守效率值(112.5)在CBA后卫中排名第28位,这种动态对抗的致命缺陷在无限换防体系中将成为球队短板。

进攻端的路径依赖同样致命。上赛季CBA联赛中,林葳37%的得分来自挡拆持球单打,真实命中率(53.8%)与NBA控卫均值(57.2%)存在明显差距。尤其在无球跑动得分占比仅19%,暴露出战术适应能力的不足。这种低效进攻模式在NBA将遭遇包夹陷阱,波特兰开拓者队的选秀报告直言不讳:"需要兼具3D属性的控卫,但林的防守真实正负值(-1.8)与联盟平均(+0.5)存在本质差距。

个体层面的局限,折射出中国篮球生态的深层问题。CBA联赛平均身体接触频率(12.3次/48分钟)仅为NBA的61%,这种低强度对抗导致球员技术动作存在"温室效应"。林葳在CBA中72%的突破终结发生在无对抗状态,这种数据泡沫在国际赛场将彻底破灭。外援主导球权的畸形生态(外援使用率58.3%),使国内后卫平均触球时间(3.2秒)仅为NBA控卫的42%,战术体系下的决策能力培养严重滞后。

现代NBA球探体系采用SPARQ-X评估模型,涵盖速度、力量、敏捷性等12项指标。林葳在垂直弹跳(78cm)、折返跑(11.2秒)等关键指标上,分别低于NBA控卫均值11%和9%,这种多维能力的欠缺成为落选主因。与杨瀚森"约基奇+加索尔"的选秀模板形成鲜明对比,暴露出中国篮球人才结构的断层危机。

波特兰开拓者队的选秀报告显示,他们需要的是兼具3D属性(三分+防守)的控卫。林葳38.7%的三分命中率看似达标,但防守真实正负值(-1.8)与联盟平均(+0.5)存在本质差距,这种能力错位直接导致落选。

破局之道在于构建科学培养体系。一是,借鉴西班牙ACB联赛的"DNA计划",建立动态人才数据库,通过3D动作捕捉技术分析青少年球员的肌肉发力模式。山东省篮球学院试点显示,这种科技赋能使后卫球员防守反应速度提升23%。二是,推行"欧洲跳板+NBA直通"双通道模式,张镇麟在巴塞罗那的成长轨迹证明,欧洲赛场高强度对抗能使球员防守效率提升41%。三是,联赛层面需推行"外援使用梯度制",浙江广厦队实践显示,当外援使用率降至45%时,本土后卫场均触球时间增加58%,决策能力显著提升。

林葳的落选不应成为中国篮球的终点,而应是改革的起点。当有一天我们在五棵松体育馆看到杨瀚森与文班亚马的巅峰对决时,或许会更应清醒认识到:中国篮球的国际化征程,需要的不仅是个别天才的灵光乍现,更是整个体系的脱胎换骨。唯有打破CBA的"温室生态",建立与国际接轨的培养体系,才能在未来的世界篮坛,让更多"林葳们"绽放光芒。

鼎合网-中国股票配资公司排名-炒股技巧-配资网官网网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。